白先勇與崑曲的羈絆 青春版《牡丹亭》二十載復興崑曲文化

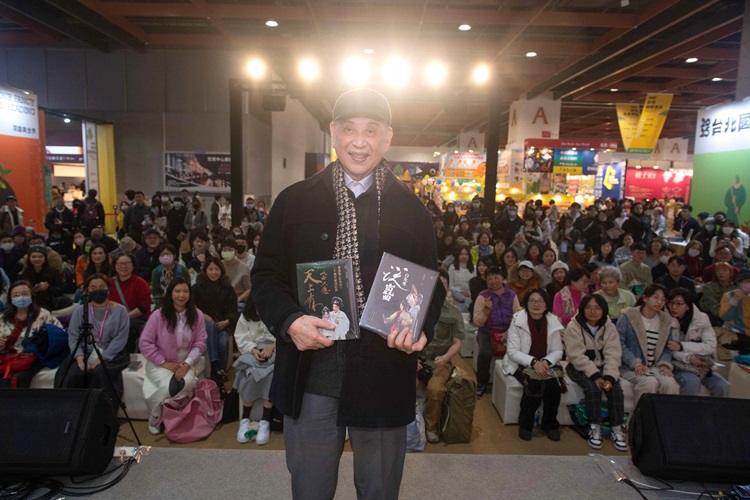

崑曲,被譽為「百戲之母」,是中國戲曲藝術的瑰寶。今(6)日,作家白先勇於台北國際書展主題廣場舉辦「崑曲情深:白先勇新書發表暨講座」,適逢《白先勇說崑曲》出版二十週年及青春版《牡丹亭》上演二十週年,此次講座不僅回顧崑曲復興的歷程,更探討文化傳承的意義。

白先勇在講座中分享兩部著作,《白先勇說崑曲》彙集多年來對崑曲的研究、訪談與劇照,呈現崑曲藝術的多元與華美;《此曲只應天上有:青春版《牡丹亭》二十週年慶演紀錄》則聚焦青春版《牡丹亭》的演出歷程,記錄作品在文化復興、教育推廣與國際交流上的重要貢獻。

「這麼了不得的藝術,不該消沉。」白先勇提及,崑曲自明末清初以來曾是中國「國劇」,但歷經時代變遷一度式微,不過在中國文化大革命期間,崑曲得以被保存下來,顯示崑曲極具文化意義與藝術價值。2001年,聯合國教科文組織(UNESCO)將崑曲列為第一批「人類口述與非物質文化遺產代表作」的第一項。

「寧願醉死在牡丹亭裡,再也不要醒過來。」白先勇笑著與觀眾分享北京大學校園場次裡學生的回饋。2004年首演至今,這部戲曲已演出540場,自始至終皆為原班人馬,主要演員已成為戲曲界的傳奇。

青春版《牡丹亭》不僅吸引年輕觀眾,也成功推動崑曲走進校園,影響下一代學子對傳統文化的認識。白先勇回憶,當年首次演出時,自己擔心演員在長達9小時的演出中忘詞,如今唱戲逾二十年,白先勇則煩惱演員群「過於熟練、演得太油。」不過演員從未讓他失望,角色詮釋的細膩度與情感層次皆表現得淋漓盡致。

白先勇強調,崑曲的保存不僅是藝術的延續,更是文化認同的重塑。他認為在「文化認同混亂破碎」的年代,崑曲的回歸,是中華文化復興的一部分,「演戲不是在玩,而是希望能復興中國文化。」白先勇希望透過崑曲藝術,讓當代年輕人重新認識中華崑曲文化之美,並以此回應全球文化話語權的競爭。